|

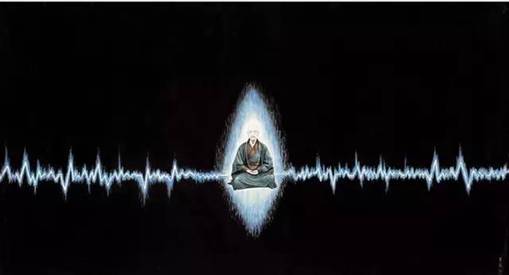

今天講的題目是《量子意識——現代科學與佛學的匯合處?》,大家一聽到這個題目可能覺得很玄。意識怎麼會是量子?量子這個東西大家可能都覺得很神秘,實際上一點兒也不神秘。二十世紀被最精密地證實的自然科學理論就是量子理論。二十世紀有大量的科技成就和社會的技術發展,都是跟量子理論有關的,像核能、半導體,我們現在用的手機、計算機,這些都和量子理論有關。下面我再簡要介紹量子理論。 那麼意識是甚麼呢?學自然科學的人都知道,意識是被科學拒之門外、唯恐避之而不及的東西。我們這代人都知道一句老話,叫做:“科學研究的是不以人的意志為轉移的客觀規律。”這句話大家是不是很清楚,這是以前的老生常談了。“不以人的意志為轉移”的“意志”就是意識,就是說自然科學把自己擺脫得乾乾淨淨的,把所有意識的東西都排除在外,它不承認自己的東西跟意識有關,所以自然科學和意識是撇得很清楚的。但是人類發展到今天,發現意識是規避不了的。我今天要講的就是,自然科學發展到後來,發現意識是怎樣都規避不了的,而且意識在自然科學理論中,反而可能是最基礎的。這就是我今天要講的主要內容。如果大家聽懂了,為甚麼意識是規避不了的,而且意識在自然科學理論中是最基礎的,大家就可能知道自然科學最終應該會和佛學殊途同歸。 佛學研究的正是“意識”(當然不能完全用意識來概括佛學),而自然科學要研究的,就是剛才說的,要和意識撇得很清楚的客觀世界。它把所有意識都排除在外,它研究的是“不以人的意志為轉移的客觀規律”,是客觀世界、物質世界。那麼人類另一部分的知識、宇宙中間另一部分的東西,就是意識,實際上是從釋迦牟尼之前就開始研究,釋迦牟尼之後就更發達,佛學研究人的意識。如果佛學跟科學研究的東西是分不開的,那麼佛學和科學一定就會走在一起。果然現在自然科學就發現,意識和客觀物質世界是不能截然分開的,隨著研究的深入,相信佛學最終會和自然科學殊途同歸。 這就是我今天要講的主題,也是我現在對佛學和科學的認識。 有很多人習慣說佛學是迷信,我說不,佛學不是迷信,佛學研究的東西和自然科學不同,是宇宙的另一方面,就是意識。佛學和自然科學的研究就像爬喜馬拉山一樣,一個從北坡往上爬,一個從南坡往上爬,總有一天兩者要會合的。 大家對這個說法先有了思想準備,對我後面講的東西可能就容易接受了。 一、科學和佛學認識真理的不同方法 科學研究的是物質,科學研究的基本方法就是假設客觀世界和主觀世界、也就是物質和意識必須要截然分開;佛學研究的東西是意識,佛學反而認為主觀和客觀、物質和意識不能分開,就是“心物一元”的道理。大家要接受佛學不是迷信,必須要瞭解佛學為甚麼能夠發現真理,而不是胡思亂想呢? 我們先來比較一下佛學和自然科學認識真理的不同方法。 首先自然科學(以後簡稱科學)的方法,科學界有定論,是邏輯推理加實驗。邏輯推理是亞里士多德時代的形式邏輯,實驗是培根的科學歸納法的基礎。還有個大前提,就是剛才說過的,假設客觀物質世界和主觀意識能截然分開。 佛學的方法跟科學完全不同,佛學的方法不做實驗,不作推理。佛學通過提高人的認知能力來認識更深刻的真理。甚麼叫提高認知能力?打個比方:一個小孩兒對世界的理解,對於我們成人來說很幼稚。這個小孩兒要提高認知能力,要等他長大。長大以後,他的大腦已經達到更高的水平了,他就會發現他小時候不能理解的許多道理豁然開朗。這就是提高認知能力來認知真理,就是人靠自然成長,從小孩兒變成大人。另外我們人類和猿猴的腦容量相差並不是太多,但是有很多我們看來司空見慣的東西,猿猴就是怎麼理解都理解不了。人類對猿猴不能理解的東西,一看就能理解,這就是人類的認知能力比猿猴高了一等,自然而然就理解了很多猿猴不能理解的東西。 所以佛經上經常說,有些人沒有慧根。沒有慧根的人很愚鈍。愚鈍實際上是認知能力不高。有慧根的聰慧的人,往往能夠一眼看懂愚鈍的人百思不得其解的東西。佛學怎樣去提高人的認知能力呢?用的辦法就是禪定,禪定讓自己的大腦和全部身心細胞處於高度安靜的狀態。這個時候,就像電流遇到超導體一樣。電流遇到普通導體時,有很強的電阻,那是因為普通導體里的分子、原子都在擾動,擾動增加了電流流動的阻力。當把導體冷卻到絕對溫度附近的時候,電子通過的路徑上,分子和原子的擾動全部都消失了,這個時候導體就暢通無阻了,一下子電流就極其強。人在禪定狀態下,如果你能達到那種功力的話,你的大腦就像超導體一樣,足夠安靜,一下子你的思維和你的意識就會變得比過去強大得多。所以佛學認知真理是靠禪定,靠一個人的心靜下來,提高了自己的認知能力,而認識到更深刻的真理。佛學認知真理是靠直覺。直覺人人有之,但直覺有大有小,佛學的直覺,是通過禪定提高之後的直覺,即是更高智慧的開啓。 自然科學研究的是獨立於觀察者之外而存在的客觀實體,無論誰去觀察、用甚麼方法觀察,結果都應該相同,這就是自然科學的可重復性原則。因為它摒除了主觀,所以它的研究結果誰都可以重復。佛學的研究,是通過提高認知能力,那可不是任何人都能重復的了。佛學的認知方法叫“循業發現”,就是每個人的認知能力只有跟循自己業力的大小,業力的大小意味著認知能力的高低,發現宇宙真理的層次就不一樣。這兩種不同的方法往往不能混淆。如果搞自然科學的人用自己的重復性原則加之於佛學,那就完了,佛學不可重復。一個人能夠認知的東西,另一個愚鈍的人永遠不可能認知,要這個愚鈍的人提高了自己的認知能力才能夠認知,所以是不可重復的。就這個意義上說,很多人不理解佛學的方法,把佛學斥之為迷信。這是今天我要說的第一部分,就是佛學不是迷信,佛學是研究意識的,其研究意識用的方法不是自然科學的那種邏輯推理加實驗,它是靠提高人的認知能力來達到的。認知能力提高了之後,你對意識的認識才會上一個台階。 二、量子力學的詭異現象 現在開始進入第二部分,可能大家有點吃力,所以希望認真聽。懂得這一部分,才知道二十世紀人類科技的最高成就,而且才能聽懂我剛才說的,為甚麼科學和佛學可能異途同歸。 這部分講量子力學。當然我不是講授量子力學,我力求向南老師學習,把它講得通俗,大家都易懂。量子力學這個理論非常之怪,剛才說了二十世紀人類物質進步的每一個重大環節,都跟量子力學有關。量子力學也是自然科學史上被實驗證明最精確的一個理論,但是量子的觀念,沒有人能夠理解。我說的沒有人能夠理解,絕不是指像我們這個層次的人,而是說連量子力學的創始人都不能理解。量子力學創始人有兩個,一個是愛因斯坦,一個是玻爾。他們一輩子都在爭論量子力學的問題,“世紀大辯論”,結果還是不能理解。玻爾就說了,如果誰說他懂了量子力學,他就沒有真懂,因為量子力學連我們都沒有搞懂,這就是他們的觀點。那麼量子力學最不好懂的是些甚麼問題呢?我先把量子力學中人們最不好懂的東西介紹給大家,而最不好懂的東西最後恰好是證明瞭:意識不能被排除在客觀世界之外。一定要把意識加進去你才能夠認識搞懂它。 1、迭加態與坍縮 量子力學的第一個詭異現象叫做態迭加原理和坍縮。 為瞭解釋量子力學觀念,我先說說普通人的日常經驗。一個物體在某個時刻,一定會處在某個固定的狀態。比如說,我的女兒現在在客廳裡面,或者說我的女兒現在不在客廳裡面,兩者必居其一。只有一個對,要麼在客廳裡頭,要麼不在客廳裡頭。這就是普通人的關於狀態的概念。一般人認為客觀物體一定要有一個確定的空間位置,這種存在,是不以人的意志為轉移的、是客觀的。這個客觀的定義,所有人都理解,而且認為這是天經地義的。 但在量子力學里就不一樣了。量子力學的基本原理就是微觀粒子可能處在迭加態,這種狀態是不確定的。例如電子可以同時處於兩個不同地點,電子有可能在A點存在,也可能在B點存在,電子的狀態是在A點又不在A點的迭加。這個話大家就不太理解了。聰明的人會說,你說電子既在A點又不在A點,就像說你的女兒既在客廳又不在客廳,女兒在不在客廳,你一看不就明白了嗎?這還用辯論甚麼?但是恰好量子力學就認為,你要去看這個女兒在不在,你就實施了觀察的動作。你一觀察,這個女兒的存在狀態就坍縮了,她就從原來的,在客廳又不在客廳的迭加狀態,一下子變成在客廳或者不在客廳的唯一的狀態了。所以量子力學怪就怪在這兒:你不觀察它,它就處於迭加態,也就是一個電子既在A點又不在A點,既在B點又不在B點。好,你說我去觀察一下它在A點還是在B點。你一觀察,它這種迭加狀態就崩潰了,它就真的只在A點或者真的只在B點了,只出現一個。那有人就會說了:你這是詭辯,你怎麼知道電子不觀察它的時候,它既在A點又不在A點呢?好,這就是量子力學發展過程中,很多實驗確證的事情,其中一個最著名最重要的實驗,就是干涉實驗。 我先說一下干涉實驗的概念(如上圖)。如果有一個波,經過了兩個狹縫,出來就變成兩個子波了,這兩個子波在隨後傳播過程中就會出現干涉。干涉的意思就是這兩個子波在每個點都迭加,在有些點上兩個波的運動方向相同,波的振幅就加強;在有些點上兩個波的運動方向相反,振幅就減低,或者抵消為零。所以最後你觀察到的波就是一些干涉條紋。如果看到干涉條紋,你就知道你觀察到的是個波,而且這個波是在兩個狹縫同時出現的,也就是既在A點又在B點,因為只有這樣的情況,波才能出現干涉。 如果用電子來做實驗(如上圖),當每次只發射一個電子的時候,這個電子通過雙狹縫打到電子屏上,激發出一個小亮點,這是電子的粒子性。但是事先也不知道電子會出現在屏幕上的甚麼地方,結果多次重復,經過大量的觀察發現,這些電子不是完全沒有規律的。它有時出現在這裡,有時出現在那裡,在某些地方出現的可能性要大一些,在另一些地方則小一些。電子的規律就是,它出現頻率高的地方,恰好是波動規律所預言的干涉條紋的亮處,而它出現頻率低的地方,對應於干涉條紋的暗處。 所以,大量的實驗證明: 電子儘管是粒子,但是其運動像個波,而且每個電子必須同時出現在兩個小孔。因為只有同時出現在兩個小孔,它才能幹涉。就如剛才說的,你沒有觀察它的時候,電子一定不會取一個確定的狀態,它一定是所有狀態都要同時存在,這樣它才能幹涉起來。這就是量子力學詭異的地方。這個性質,隨後有很多很多應用。 剛才說了,電子一定要同時存在於兩個可能的狀態,電子才能與自己干涉起來。那麼如果我們觀察它,比如在兩個狹縫處設置探測器,電子會怎麼樣呢?電子一被觀測,就只出現在一個狹縫上了,干涉條紋立刻消失。這個狀態就叫做波函數的坍縮。就是你一觀察,電子就在一個確定的地方出現了。那麼有些人就想,我觀測它出現在確定的地方,它是不是早就出現在這個確定的地方,只不過我們不知道而已?不對,剛才的干涉實驗告訴我們,在沒有干涉之前,它肯定出現在所有地方。假如, 當我們不觀察時,電子真的存在於某個地方,它便只能通過一道狹縫,這就不能解釋實驗中觀測到的干涉條紋。 其實,嚴格的實驗已經完全排除了這種可能。電子在沒有觀測的時候,沒有確定的狀態。所以這件事是量子力學最詭異的事情。懂了這個,就懂了量子力學最詭異的東西,而且隨後我們就能來證明:量子力學離不開意識,意識是量子力學的基礎。 搞物理學的人開個玩笑,說觀測為甚麼能夠改變電子的狀態呢?就好像一個男的和一個女的在戀愛時,不知道結婚的結果是好是壞,可能是好也可能是壞,是好與壞的一種迭加狀態。這個時候你想要確定是好是壞怎麼辦呢?只有結婚試試吧。一結完婚,狀態就改變了,就再也不是原來的狀態了,變成只有一個狀態了,要麼好要麼壞。剛才我講了半天,實際上就是和這個例子一樣。在觀察之前,大家都不知道電子處於哪個狀態。你去觀察一下,就像結婚了,那電子就出現在一個確定的狀態上了。這就是觀測對系統的影響。 2、單體的迭加態:薛定格的貓---證明測量的核心是人的意識 剛才說的是量子力學第一個詭異之點,現在我們來看看這個詭異之點往下推論,能夠推出甚麼結果。最後結果會使大家認識到,意識是量子力學的基礎,物質世界和意識不可分開。 這個實驗是量子力學的創始人薛定諤提出的,被稱為“薛定諤的貓”。薛定諤的本意是想批駁量子力學和量子力學的態迭加,他認為一個東西既存在這個狀態,又存在那個狀態,像女兒即在客廳,又不在客廳一樣,那是荒謬的。他就想了個辦法來批駁量子力學,結果沒有批駁好,最後反而證明瞭量子力學最詭異的地方,也就是意識和物質不可分開。 現在我來說薛定諤的實驗是甚麼(如上圖):把一隻貓放進一個封閉的盒子裡,然後把這個盒子接到一個裝置上,這個裝置包含一個原子核和一個毒氣設施。原子核有百分之五十的可能性發生衰變,衰變的時候就會發射出一個粒子來,這個粒子一髮出來就會觸發毒氣設施,毒氣一觸發就會殺死這只貓,這是他想象中的一個實驗。根據剛才說的量子力學的態迭加原理,沒有觀察的時候,原子核是處於已經衰變和沒有衰變的迭加狀態,就是它既可能衰變了又沒有衰變,它是兩種狀態的迭加,就像電子既在A點又不在A點一樣,這個原子核既衰變又沒有衰變,50%幾率衰變,50%幾率不衰變。這個時候貓的狀態是可能活著,也可能死了,就是說貓也處於這種既死又活的迭加狀態。 貓可能處於這種狀態嗎?聰明人可能會說:那你打開盒子一看不就行了嗎?但是打開盒子一看,就是作了觀測,貓就只能是死或者活了。這個問題一提出來,物理學家一個個都驚呆了,原來以為只有微觀世界才有這種態迭加,就是狀態不確定,既處於這個狀態,又不處於這個狀態。現在宏觀世界也一樣了,貓不就是這樣嗎?有一隻既死又活的貓。大家都不承認有這種狀態。但是量子力學的詭異之點,量子力學的態迭加原理就是說:你在觀察之前,貓就是處於既死又活的狀態。這個問題爭論了很長時間。怎麼辦?量子理論很確定,這是毫無疑問的,如果沒有揭開蓋子沒有觀察,那薛定諤的貓的狀態是死與活的迭加,這只貓永遠處於同時是死又是活的迭加態。這與我們的經驗嚴重違背。這個實驗實際上就是“女兒在客廳里,女兒不在客廳里”變了個樣子說出來。這個貓是死了還是活著?既死又活是同時存在的,量子力學就認為兩者同時存在。那麼怎麼可能既死又活同時存在呢?人不能想象這種狀態,於是大家就把這個實驗進一步討論下去。 1963年獲得諾貝爾物理學獎的維格納想了一個新的辦法,他說:我讓個朋友戴著防毒面具也和貓一起呆在那個盒子裡面去,我躲在門外,對我來說,這貓是死是活我不知道,貓是既死又活。事後我問在毒氣室里戴防毒面具的朋友,貓是死是活?朋友肯定會回答,貓要麼是死要麼是活,不會說是半死不活的。他這個說法一出來大家就發現,問題在哪兒呢?一個人和貓一起呆在盒子里,人有意識,意識一旦包含到量子力學的系統中去,它的波函數就坍縮了,貓就變成要麼是死,要麼是活了。也就是說貓是死是活,只要一有人的意識參與,就變成要麼是死,要麼是活了,就不再是模糊狀態了。維格納總結道,當朋友的意識被包含在整個系統中的時候,迭加態就不適用了。即使他本人在門外,箱子里的波函數還是因為朋友的觀測而不斷地被觸動,因此只有活貓或者死貓兩個純態的可能。 維格納認為,意識可以作用於外部世界,使波函數坍縮是不足為奇的。維格納這個認識已經是量子力學界的共識了,確實只能這樣認為。因為外部世界的變化可以引起我們意識的改變。大家想過沒有,牛頓第三定律說作用力與反作用力是相等的。我們的意識能夠受外部世界的影響而改變,大家都覺得沒有問題,對吧?人的意識就是受外界客觀世界的影響改變了,隨時都在變化。那為甚麼客觀世界就能改變意識,意識就不能改變客觀世界呢?他就說意識是能夠改變客觀世界的,意識改變客觀世界就是通過波函數坍縮,就是使不確定狀態變成確定的狀態,這樣來影響的。所以波函數,也就是量子力學的狀態,從不確定到確定必須要有意識的參與,這就是爭論到最後大家的結論。 自然科學總是自詡為最客觀、最不能容忍主觀意識的,現在量子力學發展到這個地步,居然發現人類的主觀意識是客觀物質世界的基礎了。因為量子力學是我們客觀物質世界最基礎的理論。剛才說過了,二十世紀人類技術進展都跟量子力學有關,而且量子力學經過了最精確的實驗驗證。量子力學的基礎就是:從不確定的狀態變成確定的狀態,一定要有意識參與。這是物理學的一個重大成就。到此為止我講的全都是物理學。大家有興趣的可以去買關於薛定諤的貓等量子力學詭異現象的通俗讀物,現在出的這種書已經很多很多了,我講的這些都是上面的說法。到這一步,我們對量子力學的詭異已經有所瞭解了,詭異的基礎實際上是:意識和物質世界不可分開,意識促成了物質世界從不確定到確定的轉移。 這點很像在佛學中,一個念頭一下子使物質世界產生出來了,這樣的概念。物質世界產生出來實際上是從不確定一下子變成確定的,這兩者很類似。剛才講了量子力學兩個詭異之點,詭異之點到最後就達到了物質世界離不開意識,意識是物質世界的基礎,意識才使物質世界從不確定到確定,發生這樣的坍縮,也就是變化。 3. 多體的迭加態:量子糾纏 現在再來講量子力學第三個詭異之點,這個和前面講的狀態有關,是它們的直接結論,叫做量子糾纏。量子糾纏與“薛定諤的貓”是類似的,只不過“薛定諤的貓”講的是同一個東西處於不同的狀態的迭加,量子糾纏講的是如果有兩個以上的東西它們都處於不同的狀態的迭加,它們彼此之間有甚麼關聯。這就是量子糾纏。 量子糾纏最典型的例子是:如果有一個原子在空中爆炸,它變成了兩個碎片向兩個方向飛去。這兩個碎片的狀態一定有明確的關係,比如角動量守恆就告訴我們,這兩個碎片的狀態,如果一個角動量是正的,另一個角動量一定是負的,這樣它們的和才是零。在沒有被人檢測的時候,兩個碎片都是處於不確定的狀態,比如它們的角動量既可能是正,也有可能是負。而一旦被人檢測,受測的碎片馬上選擇一個確定的角動量,或者正的,或者負的;另一個未檢測的碎片,也馬上選擇與之相反的狀態,或者正的,或者負的。這就是剛才講的兩個的狀態從不確定到確定。 關於這種關聯,可以打個比方,我們從北京買了一雙手套,把手套中的一隻寄到香港,另一隻寄到華盛頓,那麼寄到香港的是左手戴的還是右手戴的?誰都不知道,如果香港的人收到了打開一看,是左手的,那華盛頓的人不用看就知道收到的是右手的,因為手套是左右配對的,這是個規則。一旦寄出去了,寄的過程中不確定,但是一個人只要觀測了他收到的手套是左手的還是右手的,另一個人不用觀測就知道了。這就是糾纏的一個例子。大家可以說,手套在寄的過程中,只不過大家不知道而已,是左手右手早就確定了的。這就和“女兒在客廳里還是不在客廳里”一樣,大家覺得在不在客廳里是早就確定了的,只不過你沒有去觀察。手套也是一樣,大家會認為,你看沒看它沒關係,它早就確定了。但量子力學大量實驗證明,如果把同一個量子體系分開成幾個部分,在未檢測之前,你永遠不知道這些部分的準確狀態;如果你檢測出其中之一的狀態,在這瞬間其他部分立即調整自己的狀態與之相應。這樣的量子體系的狀態叫做“糾纏態”。就好比這個手套在寄出以後,在還沒被觀測之前,它是不是確定呢?肯定不確定。只有在你確定了其中某一個的狀態,另一個的狀態立刻就變化了,也變得確定起來了。這種關聯就叫作量子糾纏。 大家也許很難理解這個糾纏,說實話,這個已經超出了我們人類的理解能力的範圍之外,你只能去試圖想他、接受他,跟我們日常生活中的客觀經驗已經不符了。我再舉個例子。人跟人之間的關係也是有這種糾纏關係,比如我跟我兒子之間的關係。我們一個父一個子,如果有一天媳婦生了一個孩子,雖然我完全不知道,但是我也馬上晉級為爺爺了。晉級跟我知不知道沒有關係,兒子晉級了,做爸爸了,我作為爺爺的狀態也就馬上明確了,這個也是一種糾纏。這個例子還說明糾纏的一個重要特點:糾纏一方得到的任何信息,另一方也會馬上感到,不需要信息傳遞。這一點很重要,後面要用到。 這種糾纏的例子大家還容易理解,但是對於物質世界的糾纏大家不太容易理解,原因就在於大家的觀念都認為一個事物永遠都有個確定的狀態,但是量子力學發現微觀世界的事物,在還沒被觀察之前沒有明確的狀態。大家記住量子糾纏就是對於多個微觀物體,在被觀察之後,它們的狀態會從不確定到確定,作一個有關聯的突變。量子糾纏現在已經變成一個工具了,這個工具可以用來傳輸東西、傳輸信息。 我先來說,非量子力學的經典物理學的信息傳輸。比如一位女士有一本書,或者任何信息,她想傳輸到一位男士手上去,這個男士在紐約,兩個人根本看不見。經典物理學的傳輸方式是女士拿掃描儀來掃描這本書,掃描之後通過網絡系統,把信號傳到男士那去,男士再把它打印出來,這就是經典信號傳輸了。但經典信號傳輸有個大缺點,就是不完全。因為一本書在掃描時候只能得到它的部分信息,這本書的顏色、紙張的厚度、紙張的原子分子結構那就傳不過去,傳的只是照相的圖像,這就是經典物理學的信號傳輸。 量子信號傳輸就完全不同了。量子信號的傳輸利用量子糾纏態。如果這位女士與男士離得很遠,一個在火星上,一個在地球上,他們可以用量子糾纏來傳輸信息。如果女士在A點,她有光子A;男士在B點,他有光子B。光子A和B處於糾纏態,對A光子施加的任何作用或給她的任何信息,B光子都馬上得到。如果把這本書的全部信息作用於A光子,那麼B光子也馬上得到。這就是量子隱形傳輸中,最後的B點得到的是和原來完全一樣的信息。經典物理傳輸後所複製出來的,只是紙上圖像的信息,沒有複製任何“實體”本身。而量子隱形傳輸卻是從“實體”得到完整的信息,從而複製出了“實體”本身,儘管只是一個小小的量子態! 這個工作現在在全世界做得最領先的是歐洲國家,然後就是中國。中科大有個年輕教授叫潘建偉,他做這個在全世界很有名,做得很好。這個量子隱性傳輸能夠實現,就使得人類有這種可能:可以把在地球上某個東西的全部信息傳到火星上去,而且瞬間就傳播了。現在傳播的是某個東西的全部信息,總有一天能實現把一個人的全部信息傳遞到火星上去,然後在那個地方用原子組裝出來,不就變成傳輸了一個人了嗎?這個超遠距離隱性傳輸,就類似於中國古典小說中的幻想。 我講這個,主要想讓大家理解並記住,如果兩個地方的物質處於糾纏態,從糾纏的一方的所有信息可以瞬間傳遞到糾纏的另一方去,這種傳輸沒有時間空間的限制,是瞬間傳播的。這是量子力學第三個詭異的地方。 三、意識是量子物理現象 意識很可能是一種量子力學現象。為甚麼這麼說呢?比如你面前出現了一朵花,這時有兩種可能的狀態: 一個沒有任何分別心的人,“對境無心”,看花不是花,此時他的意識處於自由的狀態,他沒看到花是不是紅的,好不好看,他看它並不是花,他根本就不動念頭。這種狀態是南老師在《人生的起點和終站》中講的“昭昭靈靈,一靈不昧,清清楚楚,沒有妄想沒有雜念”,就是一念不生,你無論看到甚麼東西,你都不生念頭,這是一種境界。這種境界在唐代張拙的詩中寫道“一念不生全體現,六根才動被雲遮”。一念不生的境界就是看到一個物體,不生任何念頭,對境無心。所以看花不是花,這時候意識處於很自由的狀態。這個自由狀態與剛才所說量子力學的詭異現象怎麼可以比較起來呢?就是電子這些東西,在你沒有測量的時候,它處處都存在,也處處不存在,一旦你測量,電子就有個固定狀態出來了。 意識也是這樣,如果你看到這朵花,一下子動念頭了,動念頭實質上就是作了測量。你用鼻子作了測量發現是香的,你眼睛進行測量發現是紅色的而且美麗,你動意念去測量它,發現它很令人愉快。於是這些測量的結果,也就是念頭的結果,一下子使你產生了進一步的念頭:這是一朵玫瑰花,就認出它來了。人意識的發動的過程實際上是通過動念進行測量,然後產生念頭。這時候念頭產生出來了,實質是通過測量得出的幾個我們製造出來的概念。這時意識不再自由,它突然坍塌到一個概念“玫瑰花”上。因此是念頭產生了“客觀”,念頭就是測量,客觀世界是一系列複雜念頭造成的。 所以我們說人的念頭和量子力學的測量很類似,意識在不測量的時候是空空靈靈的、清清楚楚的、沒有產生任何妄想雜念、是對境無心的,看花不是花。但是一旦你產生念頭了,對它進行測量了,於是花就固定為一種形態而跳出來了,你就認出它是花了。這就是人的意識。這就是意識和量子力學測量的類似之處。 說得更深一步,《楞嚴經》講“性覺必明,妄為明覺”,是甚麼意思呢?這個解釋是我根據南老師所講的筆記歸納的:宇宙本體如來藏本是清淨本然,元自靈明,因為明極了,而忽生妄念,想看看自己是甚麼樣,就動了念頭了,就發生照明感覺的作用。這個後天妄動的感覺照明,就形成有所為的動用。這個有所為的妄動生變動,就形成了物質世界。這就是說,整個物質世界的產生,實際上在意識形成之初,宇宙本體本來是清淨本然的,一旦動了念頭想去看它了,這念頭就是一種測量,一下子就使這個“清淨本然”變成一種確定的狀態,這樣就生成為物質世界了。《楞嚴經》最早、最清楚地把意識和測量的關係說出來了。 下面我們再來比較一下,佛學和量子力學對物質和意識測量之間關係的闡述。 量子物理嚴格的實驗已經證明瞭:基本粒子在沒有觀測的時候是沒有確定的狀態的。佛學中的意識是:意識的本體是“一念不生”的境界,處於這種境界的人,面對所有事物都對境無心,這時意識處於不確定狀態,不住相。如來的法身其實不在任何具體的空間,不住相,又存在於任何地方;不在某處又存在於任何一處。人的意念也是不住相,沒有任何具體的色相。 在量子物理中,這種沒有確定的狀態,一被觀測,也就是人的意識一參與,基本粒子的波函數就開始坍縮了,電子就會出現在個確定的位置,就出現某種客觀實在,所以客觀實在產生於意識參與的測量。在量子力學中,物質是由測量而產生的,而起心動念的實質我們也可以把它叫做一種測量。起心動念的時候意識本身就不再自由了,它突然就坍縮到個具體的概念之上了。這就是科學與佛學的比較。作這個比較的主要目的是想讓大家理解,為甚麼現在我們要開始把意識現象當作是一種量子力學現象來看待了。把意識當作量子力學現象看待,這個時候的意識就是量子意識,量子意識是現在科學發展的一個新的前沿,已經有很多人在研究它。 四、量子意識 這一部分介紹現在世界上的科學家研究量子意識達到甚麼水平了。這些材料取自於《科技日報》上一篇大文章,標題是《物理學和數學能完整描述真實嗎——世界著名物理學家論辯量子意識》(http://scitech.people.com.cn/GB/14524558.html),其中介紹世界上對量子意識的研究。 科學家們現在已經開始認識到了,意識是種量子力學現象。這點可能與我前面講的這些東西有關:意識像量子力學的現象,意識的念頭像量子力學的測量。人的意識過去一直都沒有搞清楚,包括中醫經絡學說講的“氣”,“真氣循環”。“氣”用任何實驗方法都沒有找到。很可能意識或是“真氣”這種東西,實際上是量子力學現象,用經典物理學的電學、磁學及力學方法去測量,是測量不出來的。量子力學現象的一個主要狀態,就是剛才說的量子糾纏。 大腦中有海量的電子,它們處於複雜的糾纏狀態。意識就是大腦中這些處於糾纏狀態的電子在週期性的坍縮中間產生出來的。這些電子不斷坍縮又不斷被大腦以某種方式使之重新處於糾纏態。這就是現在量子意識的一種基本觀念。這個假說在解釋大腦的功能方面已經開始有一些地位了,形成了量子意識現象的基礎。

目前關於量子意識的理論有好幾種,這裡介紹影響最大的:英國劍橋大學的教授彭羅斯(Roger Penrose)和美國一位教授哈梅羅夫(Stuart Hameroff)他倆創立的理論。彭羅斯曾和霍金合作發現了黑洞的各種特徵,是現代頂級的物理學家。他寫了一本非常著名的書叫《皇帝新腦》,不知大家看了這本書沒有,現在到書店去還找得著。他這本書就是研究意識,他認為人的大腦有一點是現在的計算機和機器人做不到的,就是人的大腦有直覺。計算機和機器人都是邏輯運算,所以它不能產生直覺。直覺這種現象,彭羅斯認為只能是量子系統才能夠產生。所以,彭羅斯和哈梅羅夫就認為,在人的大腦神經元里有一種細胞骨架蛋白,是由一些微管組成的,這些微管有很多聚合單元等等,微管控制細胞生長和神經細胞傳輸,每個微管里都含有很多電子,這些電子之間距離很近,所以都可以處於量子糾纏的狀態。在坍縮的時候,也就是進行觀測的時候,起心動念開始觀測的時候,在大腦神經里,就相當於海量的糾纏態的電子坍縮一次,一旦坍縮,就產生了念頭。 如果按照他們的理論,腦細胞里存在著大量的糾纏態的電子,那就不可避免地有量子隱性傳輸存在,因為宇宙中的電子和大腦中的電子都來源於“大爆炸”,是可能糾纏在一起的,一旦糾纏,信息傳輸就能不受時間空間限制地隱性傳輸了。 按照彭羅斯和哈梅羅夫的理論,我們的大腦中真是存在海量的糾纏態電子的話,而且我們的意識是這些糾纏態電子坍縮而產生的,那麼意識就不光是存在於我們的大腦神經系統細胞之中,不只是大腦神經細胞的交互,而且也形成在宇宙之中,因為宇宙中不同地方的電子可能是糾纏在一起的。這樣一來,人的意識不僅存在於大腦之中,也存在於宇宙之中,在宇宙的哪個地方不確定。量子糾纏告訴我們,一定有個地方存在著人的意識,這是量子糾纏的結論。如果人的意識不光存在於大腦之中,也通過糾纏而存在於宇宙某處,那麼在人死亡的時候,意識就可能離開你的身體,完全進入到宇宙中去。 所以他們認為有些人的瀕死體驗,實際上是大腦中的量子信息所致。在這個時候,心臟停止跳動、血液停止流動,微管失去了量子狀態,而大腦中的量子信息並沒有被破壞,它只是被干擾驅散到宇宙中去了。如果一個人死後復生,蘇醒過來,量子信息又回到他的大腦中去,此時他會驚訝地說:“我經歷了一次瀕死的經驗。”如果這位患者沒有死而復生,最終死亡之後量子信息將離開身體,從而可能被模糊地鑒別為靈魂。 所以,彭羅斯和哈梅羅夫就認為,如果是用量子信息的方法來解釋,說人的大腦意識真是產生於量子信息的狀態,有量子糾纏存在的話,那麼人體的信息是不會消滅的,只會回到宇宙的某一處。他們認為人體的這種信息可以模模糊糊地定義為靈魂。不是和大家說的那個靈魂一模一樣,但是它的狀態與我們過去說的靈魂非常類似。 以上的這些是彭羅斯和哈梅羅夫的理論,現在的科學家正在開始進行大量的實驗,來驗證人的大腦中是否存在量子糾纏態的電子。已經有一批實驗做出來了。 2003年到2009年之間,有個叫康特的人做了一系列實驗,他證明瞭人的精神也就是意識狀態,存在著量子糾纏的現象。 加州大學伯克利分校的物理學家,認為他們發現了生物系統量子相干現象的證據,相干是糾纏的一種。他們認為綠色植物在光合作用中就是表現出了量子計算的能力,量子計算就是量子糾纏的一種運用,所以量子糾纏在大腦中是存在的。 2010年,英國牛津大學的科學家,在《物理評論快報》上發表了一篇論文,他們發現在歐洲有種鳥,叫歐洲知更鳥(European robins),這種鳥是候鳥,它們飛得很高,但是每次找路都找得很準確。他們發現在這種鳥的眼睛中有一個基於量子糾纏態的指南針,所以它們能用量子糾纏態的指南針來感知地球磁場很微弱的變化,來指導它們的飛行。因此如果鳥的感知系統使用了量子糾纏的話,那麼人的系統中自然就有可能存在量子糾纏了。 總之,關於量子意識理論的實驗仍正在進行之中,目前還很難下結論。但是毫無疑問,物理學已經從任何事物都是“如露亦如電,應作如是觀”這個方嚮往佛學的境界上又靠近一步了。世界上可能存在著類似靈魂的東西,它在人生結束之後不死,只是回到宇宙中的某個地方去了。這種觀念跟唯識的根本-阿賴耶識學說是相一致的。 好,我現在就結束我的演講。謝謝大家。請大家指正。 (演講者:朱清時,中科院院士,中國科大前校長)

0 Comments

1.藏漢民族具有共同的信仰基礎

佛教是人類文明的曙光。 公元初傳入中原,至今已有二千年的歷史;第六世紀由唐朝和尼泊爾王國傳到了藏地。吐蕃國王松贊乾布迎娶的不但是唐公主和尼泊爾公主,而且也迎來了唐朝和尼泊爾的兩尊釋迦牟尼佛像和佛教經典,以及傳教的僧人。從此佛教的紐帶結成了,吐蕃與唐朝,吐蕃與印度、尼泊爾之間世世代代的友好關係。這種友好關係的見證是供奉在拉薩大昭小昭寺中的釋迦牟尼佛像和唐蕃會盟碑。 一千多年來,藏族人朝拜大昭寺的釋迦牟尼,就像伊斯蘭教徒朝聖麥加一樣,視為畢生最大的榮幸。從漢藏關係的角度重視大昭寺釋迦牟尼像,比從宗教角度看待這尊佛像更重要。 人類歷史證明,只有共同信仰的民族之間才有相互信任和牢固的團結。藏漢民族的歷史悠久的對佛教的共同信仰,才是這兩個民族彼此相連,牢固團結的基礎和凝聚力。 2.唐蕃之間佛教關係 吐蕃松贊干布於六世紀初,以卓越的武功統一了周邊的四十個酋長國,建立了青藏高原空前強大的吐蕃王國。創造藏文,引進佛教,以佛教信仰統一民眾的思想,制定以佛教十善戒為基礎法律等為吐蕃民眾的文明作出了巨大的貢獻。 以唐蕃王室聯姻為契機,唐蕃之間建立友好邦交關係,開展以佛教為主題的各種文化交流,通商開展物資交流。從松贊干布到赤熱巴堅二百多年中,唐蕃之間保持了以友好為主題的鄰國關係。在這一時期,唐蕃王室的主題信仰都是大乘佛教,中原的大乘和尚來往頻繁,赤松德贊建立譯經院,藏漢僧人協作,從漢文上翻譯了很多佛經和歷史文學、中醫、周易卜算等方面的書籍。 禪宗和尚在拉薩傳法,僧師幫助赤松代贊抑本弘佛上起到了很大的作用,漢地的頓悟禪宗思想對前弘期的密法影響很深,藏傳佛教舊密大圓滿的某些思想來源於禪宗頓悟思想是無可爭辯的事實。公元八百四十年前後吐蕃末代王郎達瑪和唐朝的同時滅佛,引起了吐蕃的分裂和唐蕃關係遭到了破壞。很顯然這是共同信仰遭到破壞所引起的政治後果。 3.元、明、清三代藏傳佛教與朝廷的關係 成吉思汗的四皇子廓端王邀請薩迦班智達到涼州(1244年)進行會晤,達成了吐蕃歸屬元朝的協議,薩班《致蕃人書》是薩班對西藏當權者的勸降書,從此西藏加入了中國版圖。 1256年元憲宗蒙哥封噶瑪巴希為帝師,1260年,薩班侄子八思巴被元世祖忽必烈封為帝師及薩迦世襲法王,管理蕃地十三萬戶,建立了薩迦政權。八思巴為蒙古人創造文字,向蒙古人傳播藏傳佛教,從此吐蕃人與蒙古人有了共同信仰,這種共同信仰就是蒙藏佛教。建立在共同信仰基礎上的蒙藏友好關係,維持到了現在。值得一提的是,八思巴說服忽必烈終止了每年屠殺十萬個南宋漢人男嬰的,被稱作“薅草”的滅種殘暴行為,輓救了南宋漢人的無數生命。 明朝開國皇帝朱元璋曾經是皇覺寺僧人,大明王室信奉佛教可以說是祖傳。1372年噶瑪巴若唄多傑覲見洪武皇帝,封為大司徒、齊國公,建立了藏傳佛教與大明王室的關係。1408年,永樂皇帝下詔書派朝臣赴拉薩邀請宗喀巴大師進京,宗喀巴大師年事已高,便委派大弟子先乾曲吉·釋迦義喜代表宗喀巴覲見永樂帝,受封法王,建立了藏傳佛教格魯巴與大明王室的關係。1579年大明萬曆皇帝封三世達賴索南嘉措為達賴喇嘛,“達賴喇嘛”的封號由此得來。明朝一代,西藏地方政府與中央政府之間,關係平穩和諧,茶馬貿易有了較大的發展。 清朝努爾哈赤在入關前,通過蒙古喇嘛和五世達賴喇嘛建立了關係,1644年清順治登基時,五世達賴喇嘛和四世班禪派使者進京祝賀,順治九年五世達賴喇嘛進京,覲見順治皇帝,晉封法王,賜金冊金印,接待規格很高,當時順治皇帝接待五世達賴喇嘛場景記錄壁畫至今保存在布達拉宮。 清朝十代皇帝都信奉藏傳佛教,奉藏傳佛教為國教。順治皇帝出家為僧,康熙皇帝自稱是阿彌陀佛化身,雍正、乾隆二帝被藏傳佛教界視為文殊菩薩化身。庸乾二帝,曾穿著喇嘛服裝畫像,此畫相至今保存在故宮。 乾隆皇帝為了能直接跟喇嘛活佛對話和閱讀藏文經典,拜三世章嘉活佛為師,學了藏文藏語。乾隆皇帝親自畫的度母唐卡畫和修法時穿的珍珠袈裟至今保存在故宮。甚至乾隆朝宮中樂隊都是由藏傳佛教僧樂隊擔任。 朝廷為了搞好蒙藏關係,在熱河為達賴、班禪修了行宮,乾隆帝六十一歲大壽時請六世班禪進京,求長壽灌頂,封藏傳佛教高僧活佛為國師、呼圖克圖者有多人。直至慈禧太后,虔誠信奉藏傳佛教,被稱為“老佛爺”,萬壽山皇家公園的人造湖是慈禧太后的放生池。皇宮中有藏傳佛教佛殿。清政府採取尊重民族宗教信仰,尊重名族宗教領袖,以穩定邊疆的政策。這種政策對改善朝廷和少數名族之間的關係,穩定邊疆起到了事半功倍的作用。當時有“修一座喇嘛廟,勝養十萬大兵”的說法。 在藏人的心目中,大清皇帝不是萬惡的統治者,而是文殊菩薩。因此在藏傳佛教文書和民歌中稱大清皇帝為Jam dbyng guang ma(文殊皇帝)。在佛教信眾的心目中,佛菩薩具有至高無上的地位,在藏人的心中皇帝獲得佛菩薩地位,可見人心的歸向達到了何種程度。 乾隆時期屬中國國內民族關係處理得最好的歷史時期,逃亡國外十多萬圖伯特和蒙古人也回到了自己的家鄉,章嘉國師給哈爾哈至尊丹巴的一封信,平息了外蒙八部反清的武裝叛亂,乾隆皇帝說:“章嘉國師神通廣大,未動一兵一卒,憑一紙書信,平息了蒙古八部叛亂。”這就是宗教領袖所起的作用。 民國時期,民國政府也很重視蒙藏關係,段祺瑞政府邀請九世班禪在北京和杭州兩地舉行了時輪金剛大灌頂。對班禪的官方接待規格沿襲了清朝制度,非常隆重。國民政府專門成立了蒙藏事務委員會,曾邀請格西喜饒嘉措大師赴南京擔任該委員會要職,台灣至今保存了蒙藏委員會。蔣委員長仍按清朝國師之禮對待章嘉活佛,1949年去台灣時,請章嘉活佛同去台灣。 解放後到58年前這一階段,中國的民族關係處理得很好,被人們稱作“民族政策的黃金時期”。這一時期是藏區社會穩定,經濟發展,民族關係和諧的最好時期。54年十四世達賴喇嘛和十世班禪進京時國家領導人周恩來總理和朱德副主席親臨北京火車站迎接。毛主席宴請達賴班禪,並多次會見達賴喇嘛,進行了親切的交談,留下了珍貴的歷史資料。 漢地有將近兩千年的信仰佛教歷史,留下了許多佛教文化寶貴遺產。藏族信仰藏傳佛教也有一千五百多年的歷史。佛教信仰、佛教文化在歷史上一直是把藏漢兩個民族緊緊連接在一起的紐帶。至今信仰、文化上的關係,仍然保持得很好。而且現在這種藏漢民族之間的超越政治的信仰關係的發展,超過了任何一個歷史時期。不僅在台灣,香港,以及居住在世界各地的華人當中信仰藏傳佛教人很多,而且近三十年來,在中國大陸民眾中信仰藏傳佛教人也在日益增多。這是一個良好的發展趨勢。 沈家禎博士說:“我本人是科學家,對科學很感興趣,我對佛法同樣感興趣,我個人認為佛法與科學是一而二、二而一的。

”阿諾德爵士則說:“我說過,我還要說,我還要一遍又一遍地說,佛教與現代科學之間存在著一條緊密的智力紐帶。” 本世紀最偉大的科學家愛因斯坦也慨嘆:“任何宗教如果有可以和現代科學共依共存的,那就是佛教。” 近代哲學界泰斗羅素則認為:“我並不覺得基督在智能或德行上比其他一些有名望的人要高,我想,我會把佛陀的位置擺在基督的前面。” 藏傳佛教的四大學統(即法脈),源頭都是來自印度,在1400多年前傳到藏區。

世界範圍內,藏傳佛教保存了佛教完整的體系、全部的內容,包括了古代梵文的大、小五明文化,全都繼承了下來。而漢傳佛教主要是顯宗,唐朝時三大士雖傳過下三部密,但後來傳去日本等地,內地失傳了。 佛教非常重視傳承,法有法脈、戒有戒脈,每一部經典都有傳承。藏傳基本上所有有講學傳承的經典都有傳承,沒有傳承的被視為臆造、不合法。佛教傳承有文字寫成的、耳傳的,也有失傳的。比如戒的傳承,必須是活人一代一代地傳下來。藏傳不單只是有文字資料,而且要有傳承,藏傳非常重視這一點。如法脈,在考察法脈的時候,要有文字、歷史資料可查。騙子打著旗號騙人,要考察其法脈,在哪裡得到的傳承,誰是他的老師。 現在對藏傳有興趣的人多,原因有多種: 一是解放後很久沒信仰、空虛。這不是件好事。 二是國際輿論有說:世界上沒信仰的人很多,大部分聚集在中國大陸。 沒信仰,也就是沒有道德底線的意思。迫於這種壓力,有的人想皈依,各種動機都有,比如有商界朋友來找我想皈依,問他為甚麼?對皈依的意義認識了沒有?說是國外有的企業認為,沒有信仰被認為不可靠、很難跟人打交道,出於做企業的方便所以想皈依。 三是現在國際上有越來越多的科學家、高級知識分子研究藏傳佛教,通過網絡傳播研究資料,影響越來越大。如愛因斯坦說:和現代科學相吻合的宗教只有佛教,如果他信仰宗教,就信仰佛教。因為科學泰斗如此的解釋,使得認識佛教與不認識而附和的人也都來信。 國內外眾多熱潮中,很多騙子也出來了。想學、不瞭解,騙子就有鑽空子的機會。畫匠說甚麼畫最好畫?畫鬼。因為誰也沒有見過,騙子就以畫鬼的技倆來騙人。所以我希望大家多一個心眼,多瞭解一些基本常識,不要上當受騙。 梁啓超說:“佛教不是迷信,是智信”。 章太炎說:“佛教的理論,使上智人不能不信。” 美國的瑟爾曼教授說:“藏傳佛教是精神科學。” 楊振寧教授說:“佛教不僅僅是哲學,而且是實證科學。” 《經莊嚴論》中說學佛有兩難: 一個是認識難。透過現象看本質,和世俗思維不同。佛教智慧是彼岸智慧,見道以上是超越語言的直覺,開悟前只是抽象的理論上的認識。經、論、律三藏經典,資料浩瀚,如玄奘譯了600卷經典。如果學佛不得要領,如身在大海中不知碼頭、彼岸在哪裡。 有人說佛教是東方文明寶庫,包括醫藥、天文、哲學、語言學等等,很難認識佛教的理論。需要有系統的理論知識,由淺入深,如從小學到大學,有一個層次地逐步深入地來學習。 七世達賴的師父說過一句話:佛經就像長在羊身上的羊毛,龍樹、無著等大師將它擰成了毛線,而宗喀巴大師把它織成了衣服,你到服裝店買上就能穿。 漢地很多人在學《菩提道次第廣論》,之後進入密宗。顯宗無論哪派,都離不開《菩提道次第廣論》。學密的總的傳承是金剛持,也有各自的法門。 漢譯的藏傳材料,十分之一、二都不到,我看大概是百分之一、二左右。藏傳資料十多萬函,一函大約有30多萬字,不是一代人能翻譯的。大藏經,之前都是政府支持翻譯的,吐蕃王朝就開始了,從8世紀到12世紀,500多年。 漢傳,有的說是公元前60幾年,有說公元前2年,白馬馱經,佛教傳入中國。經漢、唐等朝代翻譯了很多。太虛大師說:三藏經典是學佛的課本。誰讀過這些課本?很多是鎖在寺院櫃子裡磕頭、朝拜。想讀懂佛經首先要有很好的古文底子,但現在很多大學生讀不懂古文,學古文的越來越少,語言文字關過不去。台灣做了很多工作,比如佛光山有把經書翻譯成白話文。 佛教是智信,不是迷信。要在認識的基礎上選擇,不是憑迷信,也不是憑愛好來選擇。 加拿大有個人寫了本書,序言裡說:從小在一個基督教的環境長大,家人都信基督。但基督教義既不具哲學性,也不具知識性,只是一個供人信仰的宗教,不是相信就是拒絕,似乎沒有中間地帶,也幾乎從不強調原因或是經驗。長大以後,每當對這個體系產生質疑時,最終只有更多的疑問,而不會有解答,使自己變得非常沮喪。後來大學畢業後去印度接觸到藏傳佛教,藏傳是知識性、哲理性的信仰,講信仰講得清清楚楚。信與不信在於自己,但首先要認識清楚。 摘自多識仁波切2014年上海華東師範大學《藏傳佛教四大傳承及教義簡介》講座 投生要遠離三過:一胎過;二種過;三業過。

胎過是指母胎有疾病、有阻礙懷孕的缺陷。種過是指種子上有缺壞,即白紅菩提有缺陷或腐壞,從而不能成胎。業過指的是要投生的中有眾生,沒有造過成為此夫妻孩子的業力和緣份,或者夫妻二人不曾造過成為這個孩子父母的業。 其實這個問題是很容易理解的。古往今來,豪門貴族最擔心的就是沒孩子,而窮人家最擔心的就是養不起這麼多的孩子。為甚麼呢?假如中有眾生想要做富貴人家的孩子,須有相當大的福報,否則根本就投生不到富貴人家。有大福報的比較少,所以投生到富貴人家的就比較少。 反過來說,作為富貴人家的夫妻,由於過去業力所致,雖說他們有許多享受榮華富貴的福報,但卻沒有造生兒育女的福報,按漢地的話說就是沒有傳宗接代的福報。並且僅有福報還不行,夫妻二人和要投生的中有之間必須要有這種特殊的做父子或母子的因緣,這就是業果。 在《戒經》中說要六處現前,才能夠成辦一個中有的投生。結婚生子從表面現象看比較簡單,實際上是一個比較複雜的過程。其中緣份就不是一件簡單的事,因緣的背後有很多因素。從科學的角度只能看到遺傳基因等看得見的原因,而看不見的業力等無形的因素。 我聽說過這樣一句話:沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨。我想這是對某些事情有所瞭解後,而發出的感慨吧,其實這就是承認了因果。那麼中有也決不會無緣無故地投生某處。科學是以根識和外在的儀器為手段來認識事物,而佛陀是以證悟的大智慧揭示萬法之真相。 具足三順緣、遠離三違緣之後,將要受生於胎中的中有身,像幻化或如夢一般地看到父母發生關係的場面,由此而產生了貪心。如果將為男身的話,就會貪愛母親,嗔恚父親,欲令父離;如果將為女身的話,就會貪與父會,欲令母離。其實受生時候既產生了貪愛也產生了嗔恨,由貪嗔心為死緣而投胎。由於產生貪欲和嗔恨,中有的生命就結束了,又變為五色極微細風心,進入母胎。 佛教中觀見為諸法性空。性空見不是虛無主義,而是對萬事萬物存在性質的一種看法。中觀見出自佛經《般若波羅密多部諸經》,“般若”是智慧義,“波羅密多”是到達彼岸的意思。“此岸”是指以世俗智慧為主導的輪回世界,彼岸是指超越世俗智慧生命的理想世界。

佛教中的生死輪回和解脫自在的獲得,其決定因素是人們的思想意識。佛教教理的根本是解決人們的思想意識問題,即改造淨化思想意識,深化和提高人們的認識層次,追求認識境界的的超越,即彼岸。 龍樹大師在《中觀寶蔓論》中說:“具信故依法,具慧故正知,二中慧為主,信是彼前導”。這四句偈的意思是:信仰是到達彼岸的先導,有信仰才皈依佛法,佛法就是通向彼岸的智慧,有了智慧才對此岸、彼岸的一切事物產生正確的見解,即正知。信仰和智慧是佛教的全部內涵。在這兩者之中,智慧是主體,信仰先導,以人作比,智慧是大腦和眼睛,信仰是手足。 經中說:佛出世是為了一件大事,這大事就是揭開這個虛幻世界的真實謎底。認識這個真實面貌的工具就是到達彼岸的超智慧。“佛陀”一詞,翻譯成漢語是:覺悟者,或覺醒者。覺悟甚麼呢?就是覺悟存在的本質——勝義諦——終極真理。世人都活在迷茫的夢中,覺悟真理,猶如從夢中覺醒,故佛稱覺醒者。佛說:“眾生在夢中,唯我覺醒”。 放棄各種陳見、偏見,以科學家不固守已有的結論,探索廣闊未知世界的胸懷眼光,認真研究佛陀智慧,對開拓認識境界,也許會找到一種新的思維參考系。 很多人對佛教哲學中的空觀,缺乏深入的瞭解,將性空曲解為純虛空,真空無物。由此對佛教思想產生種種誤解,認為佛教是虛無主義,頹廢主義,是迷信思想等等。 其實,佛教所說的“空”,並非否定一切存在(有),只是否定叫做“自性”的東西。 對於“自性”義,在龍樹《根本智慧頌》即《中論》中有如下的介說:“性名為無作,不待異法成”,“若諸法有性,雲何而得異”。這四句偈頌,說明瞭自性三相:無作性、非相對性、恆常不變性。 無作性是:自性是不依賴因緣的無為法。如《中論》說:“性從因緣出,即名為作法”。意思是說:自性是非因緣造作的,無作無為法。如果自性從因緣中生成,就成了無自性的有作為法,即做法。 非相對性是:自性是不依賴其他事物的絕對存在。如《寶蔓論》說:“有長故有短,非從自性有,如無有燈故,光亦不能生”。意思是說:自性是非相對的絕對自立。但萬事萬物都是相對的存在。如長和短,燈和燈光等,如沒有長,就沒有短,沒有燈,就不會有燈光。 恆常不變性是:自性是恆常不變的。如《中論》說:“若有決定性,世間種種相,則不生不滅,常住而不壞”。這是說,諸事物若有恆常不變的自性,就不會有生滅,不會有變易無常。凡是存在,都無非作、非相對、恆常不變的所謂“自性”。這類自性不存在,就是無性、空性。上述自性本不存在,完全是虛構。認識事物無自性,是透過表面現象,對事物終極本質的認識,是真理非錯見。否定的是事物的上述自性,不是否定事物本身的存在。 一切事物都有外在的存在形式和內在的本性兩個方面。前者是物相,後者是物性。二諦——世俗諦和勝義諦,或稱假諦、真諦是分別反映事物的外相、內性兩個側面的。故《中論》說:“若人不能知,分別於二諦,則於深佛法,不知真實義”。性空相有是:既否定事物的自性,又肯定事相、事體的存在。 自性空義,有如下幾種含義: 一,因緣緣起義:《中論》說:“眾因緣生法,我說即是空”。“未曾有一法,不從因緣生,是故一切法,無不是空者”。意思是說:事物若有獨立自成的自性,其存在不應該依賴外部條件——因緣,既然它的存在依賴因緣,由此證明它無自性。 二,相對存在義:《寶鬘論》說:“此有故彼有,如由長有短,此生故彼生,如由燈有光”。意思是:凡存在都是相對的,此有故彼有,如由長有短,——彼此,長短都是相對的。有了此物、常形的相對物,才能有彼物、短形的存在。大與小、重與輕、好與壞、是與非、新與舊、過去和現在、上與下、東與西、有與無、來與去、一與異、生於滅、等等都是相對性存在。 三,可行可變義:《中論》說:“若一切不空,則無有生滅,如是則無有,四聖諦之法”。“以有空義故,一切法得成,若無空義者,一切則不成”。意思是說:自性是一成不變的,若有自性,事物就不會發展變化,不會有生滅。正因為事物沒有不變自性——自性空,才有所作為,才具有可變性,可以改造變革,創新發展。 2013蛇年春節 作於成都 誠如寧瑪噶陀寺莫扎仁波切所言: 1、藏傳佛教活佛必須具備歷代轉世的記載和傳承。 2、藏傳佛教體系中,一位轉世活佛的認證是要遵守各項宗教儀軌,且有著非常嚴格的要求,且要得到政府的批准。 以下連結提供大家查詢四川藏區各地活佛名冊。歡迎大家多多分享! 四川藏傳佛教活佛名錄 四川個藏區由四川委統戰部信息中心提供 活佛詳細名錄(非常詳細還有照片) 莫扎仁波切書信

《修心日光論》的開篇是頂禮文。

“頂禮歸依至尊具大悲心諸位大德直至永遠!懇請一切時處悲憫攝受於我!” 寫頂禮文是為了消除撰寫此書的一切違緣,具足一切順緣。以往很多大德的著作當中都有,尤其是從梵文翻譯成藏文時,頂禮文幾乎是少不了的。梵文的原文裡面也有這樣的頂禮文,就是“南無布達亞”,或者“南無布達菩提薩垛亞”等。這說明在印度的時候,已經有此規矩。 頂禮的對象是誰?諸位大德,即自己的師長。數量有多少?拜過的所有的師長都在其中。 他以慈悲為材料,營造出菩提心的舟筏,揚起六度四攝的巨帆,伴隨無有懈怠的精進風起航,帶領有情渡過輪回大海,抵達一切智的如意寶洲,他就是最上商主釋迦牟尼,我頂禮於佛陀的足下。 這是對佛祖釋迦牟尼佛的頂禮,意思是說佛像經驗豐富的船長一樣,他用大慈大悲的木材,打造了一艘菩提心的大船,以六波羅蜜和四攝作為風帆,在精進之風的鼓動下,帶領眾生渡過輪回的大海,到達一切相的如意寶洲。 彌勒、無著、世親、堅慧,文殊、龍猛、聖者寂天,金洲之王、吉祥阿底峽師、仲敦巴與三昆仲等,我也分別一一頂禮。 接下來是對傳承上師的頂禮。佛祖圓寂之後,有代代相傳的傳承。比如佛祖圓寂後的第一年,以阿難陀為首,五百阿羅漢對佛經做了第一次結集;在佛祖圓寂一百二十多年之後,在吠捨離又進行了第二次結集;然後再過幾十年之後,做了第三次結集。總而言之,無論是漢傳佛教,還是藏傳佛教,公認的有三次結集,由此佛法代代相傳,直至今日。 節選自夏壩仁波切《修心日光論講記》 藏曆十月二十五日, 燃燈日 ,是格魯派創始人宗喀巴大師成道圓寂的日子。僧俗教民通過點燃酥油燈來表達自己的懷念之情,並以此頌揚佛法如光明火炬,永遠驅散黑暗、愚昧之功德。 燃燈日當晚8點鐘,拉卜楞寺,水洩不通。法號、海螺聲響起,僧人們在佛塔周圍、殿堂屋頂、窗台、佛堂、佛龕等以及凡能點燈的台面上,點燃一盞盞酥油燈,並在佛堂內供一碗淨水,燈水相映,把佛塔、殿宇、佛堂、屋子照得燈火通明。 特別是拉卜楞寺所有學院、佛殿、府邸及僧捨圍牆上那一圈圈閃閃爍爍、連成一片的點點燈光,與瀰漫的桑煙宛若與天相連。 藏語裡把這照亮滿寺的燈火,稱作“廊魅”,意思是擺滿寺院的酥油燈火。在這涼風習習卻又燈火通明的夜幕中,閃爍的燈光勾畫出百年古寺的壯麗輪廓。 貢唐寶塔的金頂上,遠遠望去,那一盞盞排成四方形的供燈,猶如繁星落地,把夜空照得通亮。 轉經的人潮如滾滾波濤,湧流向前。信徒手裡的經筒飛轉,誦經聲嗡嗡不絕。拉卜楞寺各殿的煨桑爐,白煙蒸騰,直升夜空,轉經活動晝夜不息。 整個拉卜楞寺燈火通明,四面八方的信徒們聯翩而至供燈朝拜。以緬懷宗喀巴大師在天之靈和祈願大師賜予善良的人們吉祥幸福。這一天是燈的海洋,光明的世界。 虔誠的信徒們一次次匍匐在光亮的石板上,用身軀丈量著生命的長度和深度。夜深人靜,拉卜楞寺仍舊燈火通明,周邊磕長頭的信徒們遲遲不肯離去,千餘盞油燈,靜靜地閃爍,彷彿在替那些虔誠的人們向上天祈禱。 無數長明燈在夜晚的窗台上點亮了每家每戶無數美好的願望。那跳躥的火苗預示著古老民族永恆不滅的希冀。瞧,唯有那搖曳著的,一排排明亮的長明燈使得黑暗也如此動人,那一盞小小的燈器里濃縮著人們至善的心靈。 總的來說,為了獲得各門知識與技術,我們必須先向這一領域合格、有才幹的智者學習。只有學習我們才會懂,不然難以瞭解。同樣的,修法之前我們必須先學法,老師最重要。

老師光是嘴裡會講是不夠的,他必須是我們的學習榜樣。因此,宗喀巴大師的《道次第廣論》中說“自未調伏而調伏他,無有是處,欲調伏他相續者應先調伏自相續。”學法者的老師不僅會說法,而且要修習所說的法調伏相續,這樣才行。 調伏的情形如廣論所言:“謂若隨宜略事修行,於相續中有假證德名,全無所益。故須一種順總佛教調相續法。”那麼,順總佛教的老師必須具備何等調相續法呢?此即大寶三學。作老師的必須修習三學來達成師資。因此,《經莊嚴論》中說:“知識調伏靜近靜,德增具勤教富饒”等十種標準:第一,實修三學道;第二,修慧之中至少要明瞭人無我、法無我的道理並獲得定解。在這個基礎上,老師要瞭解所講經論的句義,並用正理來證成;要有悲心與利他心;為了利他不計辛勞。 上師是極重要的。佛陀對從毗奈耶依止師到密續金剛阿闍黎之間所有的上師德相都有仔細說明。如薩班所說“事關馬寶等,不大之買賣”等,即使是作現世馬、寶等買賣,我們都要仔細挑選,詢問他人,謹慎小心;“遇法即信受,如狗食不可”,當我們尋找深廣正法、成就今後永久目標的根本時,我們要記得認真觀察一下這位傳法者是否合格,此人所說的法是否符合經論的意趣。如果此人的見地有問題,那是不宜依止的。這是薩班的教導。 在現今時代,如果迎送上師的馬隊車隊人數眾多,此人便是大喇嘛,就算他沒有絲毫教證功德,民眾往往相信這種人。在藏人中,有的善知識功德不可思議,卻連一個弟子都沒有。自己背著行李到集市去的,沒人瞧得上他。而來時風頭十足、耀武揚威的,便算是大喇嘛。 我們往往將有活佛頭銜的視為大喇嘛,對沒有頭銜的則不加看重,這是錯誤的。上師就是上師。除個別有多生修持能力的,其它的如第五世達賴常說的那樣,“我之功德由學而知,不學則不知。”貢唐丹貝凖美也說:“轉世來弘教,應有講修績。” 轉世活佛來弘揚教法的,必須昭示其講修業績才行。只有這樣的上師,才是真正的上師。不然的話,光是掛個前世的虛名是沒有意義的。我們現在大都看重有虛名的人,而對真正合格的善知識不加註意,這是思想落後、這是錯誤。上師是為我們開示正道達到重要目標的人,必須要值得我們信賴。所以,在師弟關係建立之前,互相觀察很重要。 弟子如果想依止一位上師,無論如何先要觀察。常言說,在此人的前面嗅嗅氣味,在背後嗅嗅氣味,應好好嗅一下。有的人一見面對上師裝作畢恭畢敬,過段時間後發現上師有過失,數月數年之後忍不住了,便呆不下去了。所以,一開始便應認真觀察,前後觀察此人有何過失。不管對誰,人前很像個樣子,數月數年之後,在人後數落不是,這是不好的。 因此,我們要小心。常言說仔細觀察最重要。所以,先要好好觀察,要百分之百確定此人不會欺我、是真正的善知識。修密時,要像《事師五十頌》中所說的那樣,在依師法的基礎上聽講正法。但是,除了灌頂與授戒之外,其它一般的佛法討論、聽講,不需要先建立師徒關係。 拜師不要草率操之過急。 以前至尊密勒日巴協貝多傑晚年有段時間在外旅行,作朝山乞食狀,目的是為了接引具器化機。有一次,他像乞丐一樣獨居在一個深谷裡,一位少女見到他後,發願說今後不要像密勒那樣是個窮乞丐。密勒對她說,你縱然發願要生的像我這樣,也生不了哩。證德不是外表上的虛架子,那是內心上的。所以,真正的上師是指具有教證功德氣質的人。 簡言之,我們必須觀察此人是否具備智、成二者功德,揣測他可能有的證德。“有煙知有火,有鷗知有水;具慧之菩薩,以量善了知。”對此人外在的言行舉止不斷地觀察,能稍微揣度他的實情。 |

佛學日誌正知、正見是走向證悟之道,是行駛菩提大船不可或缺的指南針;在網域佛海中,高僧大德的佛法甘露,是茫茫大海的燈塔,是我們成佛渡眾的入門基石。 歷史檔案

October 2018

文章分類

All

|

RSS Feed

RSS Feed